第6回郷土資料展『愛知の戦国武将 ―豊臣秀吉展―』

更新日:2025年3月20日

期間

平成16年8月18日(水曜日)から12月19日(日曜日)場所

愛知県図書館3階 郷土資料展示コーナー(入場無料)豊臣秀吉は、織田信長・徳川家康と並んで愛知県が生んだ、もっとも名の知られた戦国武将の一人である。現代でも小説やTV・映画等の題材に多く取り上げられている。

今回の展示では、江戸時代に刊行された秀吉の伝記を中心に、太閤記を題材にした明治期の錦絵など本館所蔵の歴史的に貴重な資料を展示し、豊臣秀吉の事蹟を紹介する。

1.豊臣秀吉について

天文5年(1536)尾張中村に誕生(ただし正確な出生地・年については諸説あり、定かではない)。天文20年(1551)15歳のとき、武家奉公を志し中村を出発、遠江に行く途中久能城主松下之綱に仕えた。18歳で中村に帰って二度目の主君信長に仕える。永禄4年(1561)浅野長勝の養女ねねと結婚。永禄8年(1565)木下藤吉郎と名乗る。天正2年(1574)羽柴秀吉と名乗る。天正10年(1582)本能寺の変により自刃した信長の仇を討つべく「山崎の戦い」で、明智光秀を破り、「清洲会議」により、織田三法師秀信を信長の後継と定める。翌年、近江賤ケ岳に柴田勝家を破る(賤ケ岳の戦い)。同年、大坂城を築く。天正12年(1584)尾張小牧山を中心に、織田信雄及び家康と戦う(小牧長久手の戦い)。天正14年(1586)太政大臣となり豊臣姓に変える。天正16年(1588)刀狩令を全国に発布。天正18年(1590)奥州を平定し全国を統一する。慶長3年(1598)病のため没す。2.展示資料の紹介

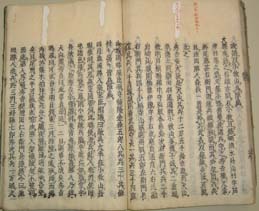

『豊臣秀吉譜』

林羅山編(1583-1657) 明暦4年(1658)刊 3巻

儒学者の林羅山が、『鎌倉将軍譜』『京都将軍譜』『織田信長譜』のあとをうけて、江戸幕府の命によって撰した。四書は「本朝将軍譜」と称せられている。

近世の諸雑記史料や、中国、朝鮮の事項なども検証し、これに聞き書きなども加えて上、中、下の三巻とし寛永19年(1642)に完成した。内容は、小瀬甫庵の『太閤記』をほぼ踏襲したといわれている。本館所蔵のものは、明暦4年(1658)に山口市郎兵衛が刊行した木版刷の和装本。

『豊臣秀吉譜』(明暦4年)

『今古実録真書太閤記』

栗原信充(1794-1870)著、歌川芳幾(1833-1904)画 5巻 明治15年(1882)刊

豊臣秀吉の活躍を書いた実録物。江戸時代の実録写本小説を出版する「今古実録」という一連のシリーズの第3弾として出版された。その内容の面白さのために多くの人に親しまれた。左の図は、「槍の長短の得失」を論じた話。岐阜城での年賀の酒宴の時のこと、信長は家臣に質問した。槍の柄の長いのと、短いのとどちらが有利であるか。上島主水は、短槍に、秀吉は長槍にこそ役に立つと答えた。二人の言い分を聞いた信長は、双方に足軽五十人ずつを三日間預けて試合をして確かめることにした。という伝記をもとに書かれている。

『新撰太閤記』―柔能制剛―〔羽柴秀吉柴田勝家ニ按摩ヲスルノ図〕

歌川豊宣(1859-1886)画 明治16年(1883)刊

太閤記を題材にした錦絵。豊臣秀吉が明智光秀を山崎で破り、織田家の後継を決めるために清洲城で会議が開かれた。信長の仇討で後輩の秀吉に先をこされた柴田勝家と、佐久間盛政が秀吉を懲らしめようと腰をもむようにはなしかけた。「柔能く剛を制す」の副題がついており、史実としてより一つの物語として"忍耐我慢"の例話として伝えられている。

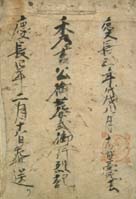

『秀吉公御葬式御行烈記』(左図)、『太閤秀吉公御葬式行列帳』(右図)

作者不明 江戸後期頃の写本

秀吉は、慶長3年(1598)8月18日に死去した。秀吉は生前「余が身罷ったら洛東阿弥陀ケ峯に葬れ」と遺言を残し、密葬が行われた。これは異国の地、朝鮮で戦う部隊の無事撤収のためであった。密葬の後6ケ月を過ぎた慶長4年(1599)2月18日、奉行たちは秀吉の死を世間に発表したが、世情不安定から葬儀は行うことはできなかった。しかし、庶民の太閤秀吉びいきはこれを承知しなかった。秀頼を喪主にして勅使を迎え、大政所、淀殿を始め、五大老、五奉行等2万人以上を参列させた大葬儀をあたかも実施したように記述した巻物や記帳を流布させた。

「愛知の戦国武将―豊臣秀吉展―」展示資料目録