地域資料関係ミニ展示

更新日:2025年6月13日

愛知の博覧会をふりかえる

| 期間 | 令和7年3月14日(金曜日)から6月11日(水曜日) ←終了しました |

|

|---|---|---|

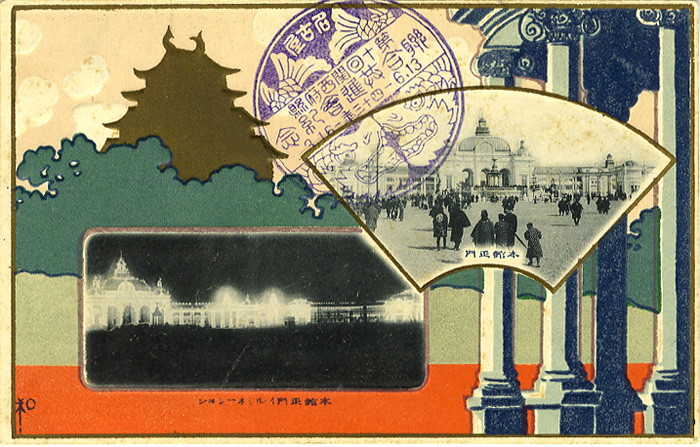

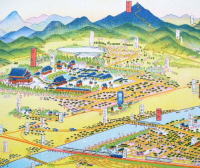

| 内容 | 「名古屋汎太平洋平和博覧会」(1937年)や「第十回関西府県連合共進会」(1910年)など、愛知県の産業・文化の発展に大きく貢献した博覧会。今回は愛知県図書館が所蔵する資料の中で、明治、昭和前期に刊行された当時の資料(博覧会案内図など)を中心に展示し、愛知県で開催された博覧会の歴史を遡ります。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『名古屋汎太博絵葉書 第4輯』 『御大典奉祝名古屋博覧会鳥瞰図』 御大典奉祝名古屋博覧会事務局 『第十回関西府県聯合共進会会場全図』新愛知新聞社 『博覧会物品録』博覧会主事局/[編] など |

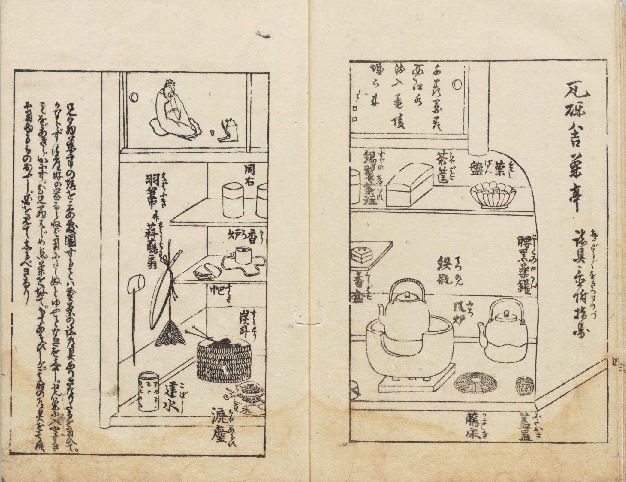

愛知県図書館の貴重資料―デジタルアーカイブで新しく公開された資料―

| 期間 | 令和6年10月11日(金曜日)から令和7年1月8日(水曜日) ←終了しました |

|

|---|---|---|

| 内容 | 昨年度末に新しく公開されたデジタル資料の原本を展示するとともに、当館デジタルアーカイブを紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | なし | |

| 展示資料 |

『名句小景』 |

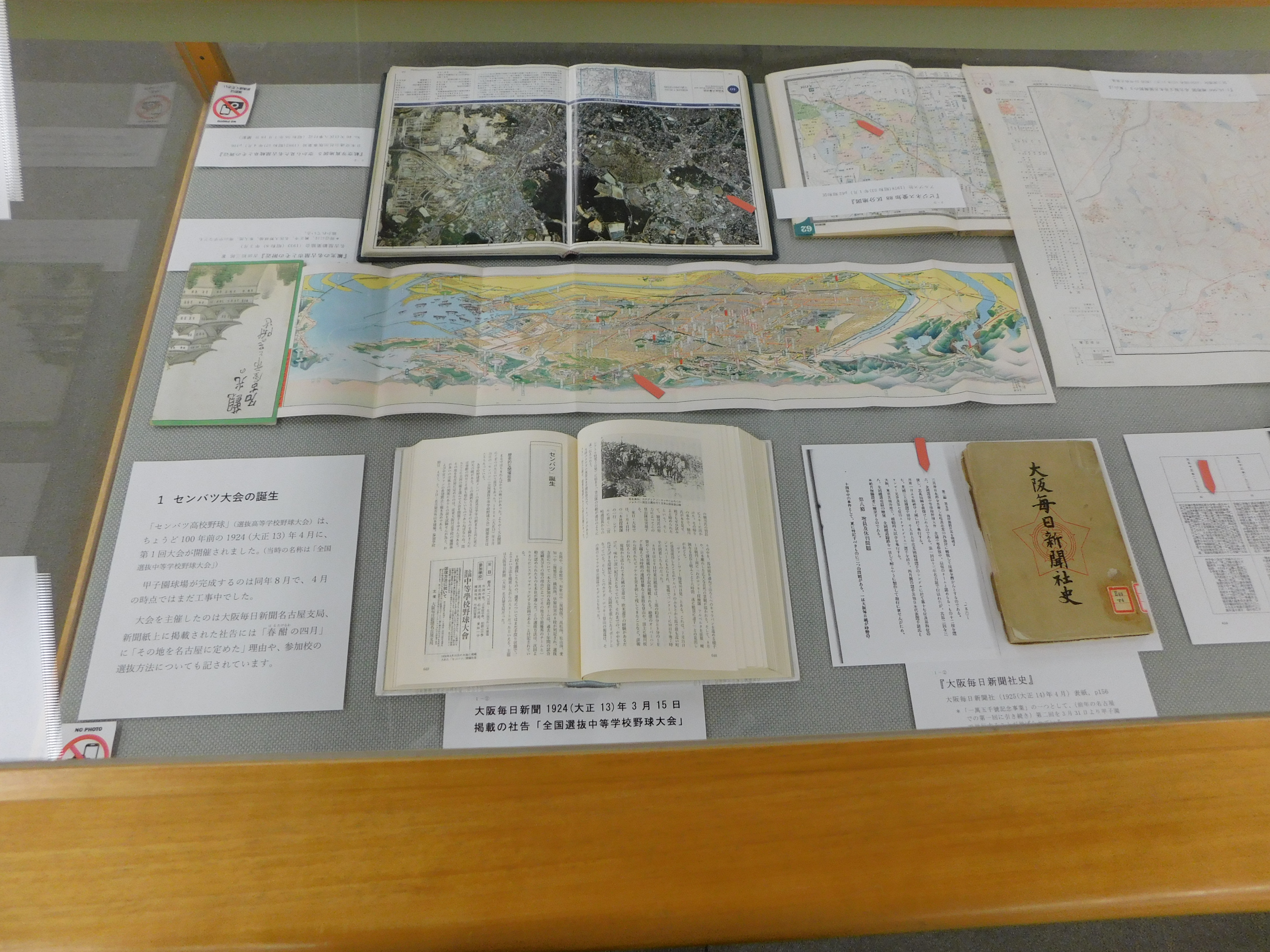

名古屋で始まったセンバツ高校野球

| 期間 | 令和6年3月15日(金曜日)から6月12日(水曜日) 注意:終了しました |

|

|---|---|---|

| 内容 | 毎年春に甲子園球場で開催されている選抜高等学校野球大会は、今からちょうど100年前の1924年に、第1回大会が開催されました。 この第1回大会は、当時の名古屋・八事にあった野球場で行われました。 今回は、100年前の第1回大会開催のようすや、会場となった野球場に関する資料を展示します。 また、強豪県として知られている愛知の高校野球の記録資料や、その強さについて書かれた図書も紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『大阪毎日新聞社史』 1万分の1地形図「東山」 『選抜高等学校野球大会50年史』 『愛知県の高校野球100年の歩み』 など |

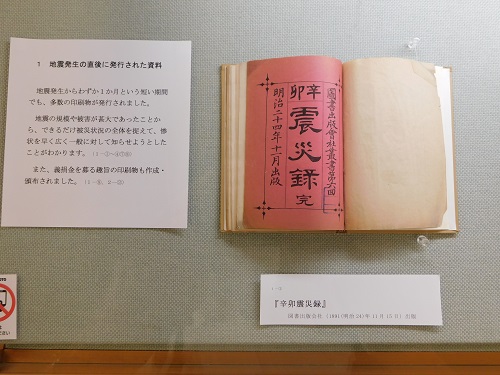

愛知が遭遇した震災ー濃尾地震ー

| 期間 | 令和5年10月13日(金曜日)から令和6年2月28日(水曜日) 注意:終了しました |

『辛卯震災録』  |

|---|---|---|

| 内容 | 2023年は 関東大震災 から100年目の年でしたが、その約32年前、1891年(明治24年)10月に発生した濃尾地震は、明治の日本が初めて経験した大地震で 愛知県にも甚大な被害をもたらしました。それだけに、被害の状況を記録し、知らせようとした動きも、多く行われました。 今回は、そのようにして作られた記録・写真・図画などを展示し、地震発生後の当時の状況を見ていきます。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『辛卯震災録』(1891年発行) 『愛知県西春日井郡枇杷島町大地震大橋転復及大火之図』(1891年発行) 『明治二十四年濃尾大震災写真帖』(1931年発行) など |

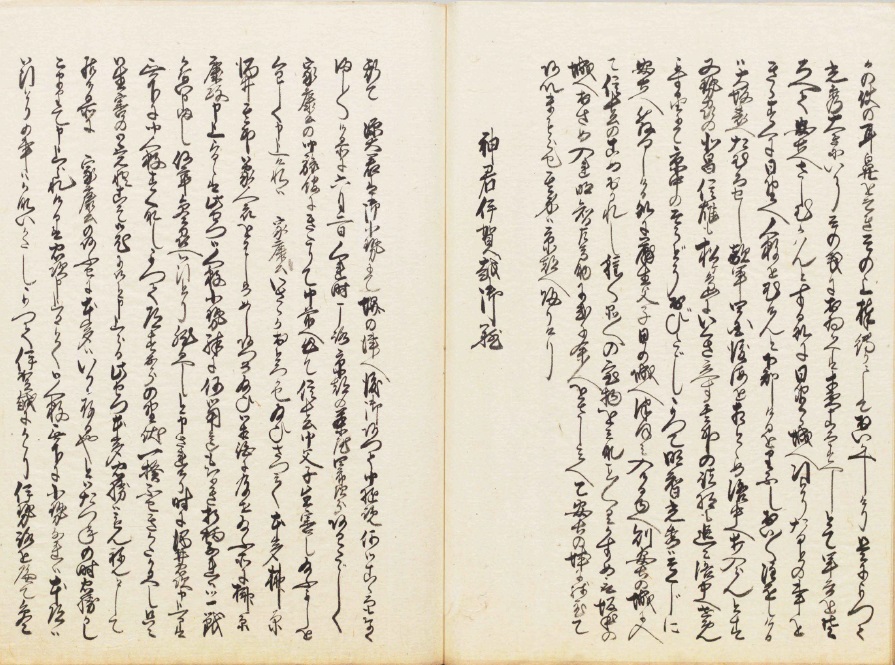

どうなる?こうした!徳川家康 からそして、そう伝わったから

| 期間 | 令和5(2023)年3月16日(木曜日)から6月7日(水曜日) 注意:終了しました |

「神君伊賀越御難」 (『三河後風土記正説大全』より) |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は、織田信長・豊臣秀吉・徳川家康の三英傑を始め多くの戦国武将の出身地であり、戦国武将ゆかりの史跡や合戦跡地等が多数存在しています。 今回は、今年の大河ドラマ「どうする家康」の放送を受け、徳川家康の生涯及びゆかりの地に関する貴重書庫資料等を展示します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『大三川志』(近世後期以降写) 『御年譜』(近世中後期写) 『東照軍鑑』(近世期写) 『東照宮御遺訓』(近世中後期写) など |

|

| 関連情報 | 「@ライブラリー 徳川家康―ドラマ放送記念!―」参加企画 | |

| 関連展示 | 企画展示「どうなる?こうした!徳川家康-大河ドラマ「どうする家康」舞台の地 武将のふるさと愛知-」 |

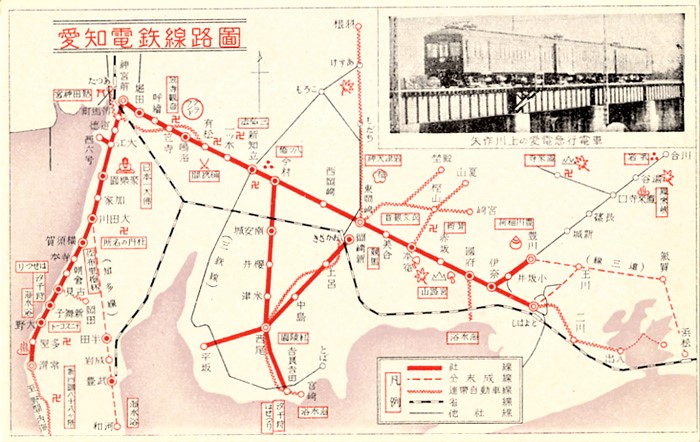

ひろがる鉄道

| 期間 | 令和4年10月14日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日) 注意:終了しました |

『愛知電鉄線路図』 (豊川稲荷御参詣記念絵葉書)  |

|---|---|---|

| 内容 | 明治5(1872)年10月14日に新橋から横浜間に日本で最初の鉄道が開通してから、令和4(2022)年で150周年を迎えます。 今回は、日本の鉄道開業150年を記念して、愛知県の鉄道の発展に関する貴重書庫資料を含む地域資料を展示します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『中央鉄道線路名古屋瀬戸間予定線実測図』(明治24年頃) 『車輛案内』(日本車輛製造株式会社 1925年) 『岡崎を中心とせる三鉄愛電両社沿線名所図絵』(1928年) など |

|

| 関連情報 | 「@ライブラリー 鉄道!」参加企画 |

愛知県事始め(2) 愛知県の明治

| 期間 | 令和4年3月17日(木曜日)から6月8日(水曜日) 注意:終了しました |

『第十回関西府県聯合共進会記念絵葉書』  |

|---|---|---|

| 内容 | 明治5(1872)年11月27日に現在の愛知県が誕生してから、令和4(2022)年で150周年を迎えます。 愛知県政150周年記念展示の第二弾として、今回は、明治時代の愛知県の様子を伝える貴重書庫等の資料を展示します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『愛知県地理誌』(明治10年) 『尾張国名所独案内』(明治26年) 『愛知県勧業年報 明治29年』(明治30年) 『第十回関西府県聯合共進会会場案内図』(明治43年) 『愛知県唱歌』(明治44年) など |

愛知県事始め(1) 愛知県の誕生

| 期間 | 令和3年12月10日(金曜日)から令和4年3月1日(火曜日) 注意:終了しました |

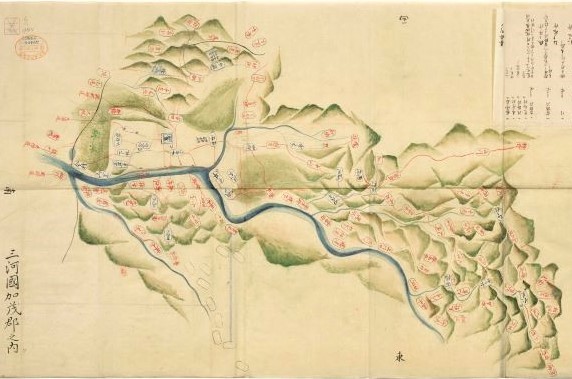

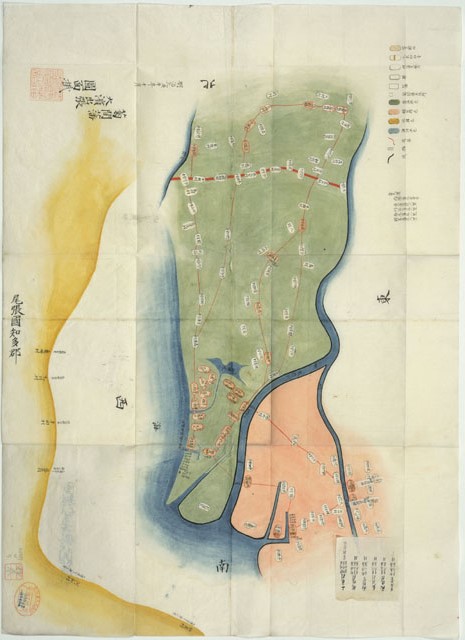

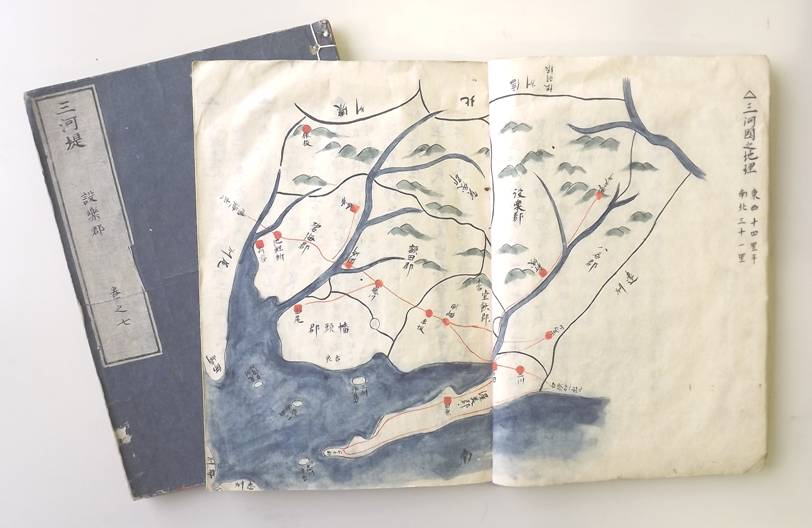

『諸藩管轄絵図 挙母藩管轄絵図 三河国加茂郡之内』(部分)  |

|---|---|---|

| 内容 | 明治5(1872)年11月27日に現在の愛知県が誕生してから、令和4(2022)年で150周年を迎えます。 今回は、愛知県政150周年記念の第一弾として、廃藩置県の頃の絵図など、明治維新による愛知県誕生の歴史に関する貴重書庫資料を展示します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『尾張明細図(大区小区管内図)』(明治5年) 『名古屋県官員録』(明治4年) 『諸藩管轄絵図 挙母藩管轄絵図 三河国加茂郡之内』(明治3年頃) 『諸藩管轄絵図 野村藩管内図 渥美郡之内』(明治3年頃) 『額田県疆記聞 第1号』(明治5年) |

尾張の村々

| 期間 | 令和3年8月13日(金曜日)から12月8日(水曜日) 注意:終了しました |

『愛知郡村邑全図』より「末森村」  |

|---|---|---|

| 内容 | 近世の「村」は、自治的性格を持った共同体であると共に、領主が土地を支配する基本的な行政単位でもありました。尾張藩では寛政期・天保期などにおいて藩領の村々に対して村絵図を作成させており、これらの絵図は、江戸時代の村落の様子を視覚的に把握できる貴重な資料となっています。 今回は、愛知県図書館30周年を記念して、村絵図原本を始めとした貴重書庫内で保管する資料を中心に展示し、尾張の村の今昔を紹介します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| ちらし等 | ポスター | |

| 展示資料 | 『愛知郡菱野村絵図面』 『村邑全図』(愛知郡、中島郡、海東郡、海西郡) 『尾張徇行記』 『尾張志』 『尾張名所図会』 など 注意:資料保護のため、会期中に順次展示替えを行います |

|

| 関連展示 | 関連ミニ展示 「『尾張の村々』を読む!」 を併催 (案内) |

あいちの水産史

| 期間 | 令和3年3月19日(金曜日)から7月7日(水曜日) 注意:終了しました |

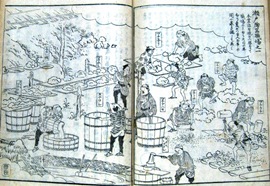

内海浦鰯網(部分)『尾張名所図会前編 巻6』より |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県地域は古来より漁業が盛んな地域です。伊勢湾や三河湾は大河川から栄養分に富む水が流れ込み、全国的に見ても有数の漁場を形成しています。また、魚介類も多種多様なものが豊富にとれ、本県水産業の特色となっています。 今回は、愛知県図書館が所蔵する近世・近代の漁業関係資料を展示し、本県水産業の歴史の一端を紹介します。 |

|

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『尾張名所図会 前編』(永東書店 1880年) 『尾張名所図会 附録』(名古屋温故会 1933年) 『愛知県水産試験場報告』(愛知県水産試験場 1899) 『張州府志』(写本 江戸後期) 『三河志』(写本 江戸後期) など |

近代愛知の林業史

| 期間 | 令和2年11月13日(金曜日)から令和3年3月10日(水曜日) 注意:終了しました |

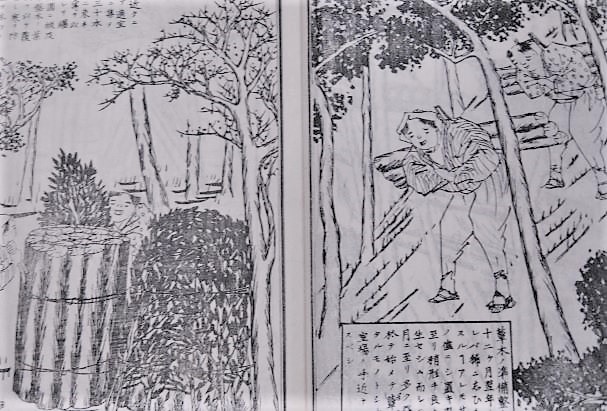

しいたけの栽培(部分)(田中長嶺著『参河北設楽郡香蕈培養図解』)より |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は県土の約42パーセントが森林です。そのうち人工林の割合が全国第3位と高く、産業としての林業の発展が見込まれています。今回は、愛知県図書館が貴重書書庫内で保管する林業関係資料を中心に展示し、近代における本県林業の歴史を紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『紀念写真帖 大日本山林会第二十一回総会』(大日本山林会総会 明治43年) 『愛知県山林会報 第1号)』(愛知県山林会 明治44年) 『北設楽郡山林会報告 第1回』(北設楽郡役所 明治16年) 『公有林と名木』(愛知県山林会額田郡部会 近代) 田中長嶺『参河北設楽郡香蕈培養図解』(石川芝太郎 明治25年) など |

あいちの伝統的農産物

| 期間 | 令和2年7月10日(金曜日)から令和2年11月11日(水曜日) 注意:終了しました |

吉川君渓画「田植之図」(当館所蔵) |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は工業県として有名ですが、昔から農業も盛んな地域で、現在では農業産出額で全国でも上位に入る有数の農業県でもあります。今回の展示では、江戸時代から尾張地域で栽培されてきたレンコンや大根など伝統的農産物に関する江戸・明治期の資料を紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 吉川君渓画「田植之図」(江戸後期から明治期頃) 『尾張名所図会 前編・後編・付録』(天保15年、から昭和5年) 「本部田村高田畑田面附帳」(尾張国海西郡本部田村 万延元年) 『愛知県地理誌』(愛知県師範学校 明治10年) 『愛知県独案内』(愛知県農会 明治33年) など |

新収蔵資料展―明治初期 尾張・三河地域の資料―

| 期間 | 令和元年11月15日(金曜日)から令和2年3月1日(日曜日) 注意:終了しました |

尾張明細図 明治5年 |

|---|---|---|

| 内容 | 当館では、愛知県地域に関する各種資料を幅広く収集しており、貴重書書庫では、歴史的・文化的価値の高い資料を多数保管しています。今回の展示では新たに受入れした貴重書のうち、明治初期尾張・三河地域の古地図等当館初公開の地域資料を紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 小田切春江画「尾張明細図(大区小区図)」(千歳園 明治5年) 「愛知県中島郡四貫村字分地図」(明治時代) 「管内士族平民心得書」(額田県 明治5年) 「額田県疆記聞 第1号」(深見藤吉 明治5年) 「三河国設楽郡河合村絵図」(明治5年) |

あいちの風水害史

| 期間 | 令和元年7月12日(金曜日)から11月13日(水曜日) 注意:終了しました |

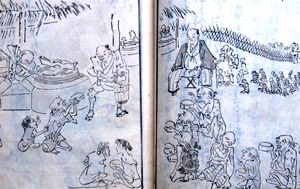

天保七年飢饉時の名古屋藩施行の図(当館所蔵『凶荒図録』より) |

|---|---|---|

| 内容 | 今年は、伊勢湾台風襲来から60年目の年に当たります。人々から被災の記憶も薄れつつありますが、近年、台風や洪水による甚大な被害の発生が懸念されています。今回の展示では、貴重書書庫で保管する、近世・近代において本県地域に多大な被害をもたらした暴風や豪雨などの資料を中心に紹介し、過去の災害の歴史を振り返り、改めて防災について考えるきっかけとします。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 「凶荒図録」(同好社 明治18年) 「きゝんのこゝろえ」(羽田文庫 万延元年) 「飢饉之時節食物覚」(江戸期) 「愛知県測候所事務往復綴」(愛知県測候所 明治34年) 「明治四十四年六月十八日十九日之暴風雨」(愛知県測候所) など |

あいちの街道と宿場

| 期間 | 平成31年4月12日(金曜日)から 令和元年7月10日(水曜日) 注意:終了しました |

「東海道五十三次之内岡崎」(当館所蔵)  |

|---|---|---|

| 内容 | 江戸時代の尾張・三河には、東海道をはじめとする多くの街道があり、人馬の往来や荷物の運搬などに重要な役割を果たしてきました。今回の展示では、当館貴重書書庫で保管する当時の街道や宿場関係資料を展示し、あいちの旧街道を紹介します。 | |

| 場所 | 3階 地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『東海木曽両道中懐宝図鑑』 『尾張名所図会』 歌川広重画「東海道五十三次之内 岡崎」 『三河堤』(写本) 『三河刪補松』(写本) など |

愛知の陶磁器産業史

| 期間 | 平成30年11月9日(金曜日)から 平成31年2月27日(水曜日) 注意:終了しました |

瀬戸陶器職場之図(当館所蔵『尾張名所図会』より) |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県はやきもの製造が盛んな地域です。特に瀬戸と常滑は、古代から続く伝統的な窯場として全国的にも有名です。今回は、当館が所蔵する瀬戸焼や常滑焼など近世・近代のやきもの製造の様子が窺える資料を展示し、当県における陶磁器産業発展の歴史を紹介します。 | |

| 場所 | 2階エレベーターホール | |

| 展示資料 | 『尾張名所図会』 『張州府志』(写本) 『尾張志』(写本) 『愛知県地理誌』 明治10年 『愛知県商品陳列館図案資料』 大正2年 など |

愛知の自然災害史展

| 期間 | 平成30年9月14日(金曜日)から 平成30年11月7日(水曜日) 注意:終了しました |

濃尾地震による被害(春日井郡清州本町)(当館所蔵「濃尾地震写真」より) |

|---|---|---|

| 内容 | 近年、南海トラフ巨大地震、台風や洪水による甚大な被害の発生が懸念されています。今回は、近世・近代において愛知県地域に多大な被害をもたらした風水害や濃尾地震などの記録、当時の写真を展示し、過去の自然災害の歴史を振り返ります。 | |

| 場所 | 2階エレベーターホール | |

| 展示資料 | 「凶荒図録」 明治18年 「きゝんのこゝろえ」 万延元年 「愛知県測候所事務往復綴」 明治34年 「美濃尾張大地震明細図」 明治24年 「濃尾地震写真」 明治25年 など |

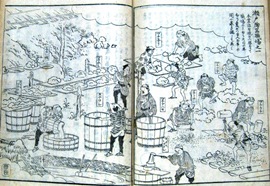

近代あいちのものづくり展

| 期間 | 平成30年7月13日(金曜日)から 平成30年9月12日(水曜日) 注意:終了しました |

林時計製造所工場(名古屋 松山町)『Catalgue of Hayashi's Clock Factory』より |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は、昭和52年から現在まで製造品出荷額全国第1位を占めており、各種製造業が集積する国内有数の産業県です。今回は、愛知の製造業発展の歴史を紹介するため、新たに収集した当館初公開の近代産業関係資料を中心に展示します。 | |

| 場所 | 2階エレベーターホール | |

| 展示資料 | 「博覧会物品録」明治7年 「尾張国瀬戸町三河国小原村間新設電柱電線路図」明治時代 「林時計製造所時計カタログ」明治時代 「車輛案内」(日本車輛の製造品カタログ)大正14年など |

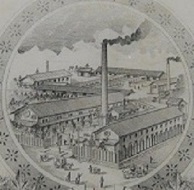

近代あいちの建造物

| 期間 | 平成30年2月9日(金曜日)から 平成30年7月11日(水曜日) 注意:終了しました |

大日本麦酒半田工場『半田絵葉書一輯』より |

|---|---|---|

| 内容 | 今年は明治元年(1868年)から150年の節目の年にあたります。明治以降の近代化で江戸時代にはなかった鉄道や工場などがつくられ、役所・駅・百貨店など多層階をもつ建物も大正・昭和と時代が進むにつれ増え、街の風景が大きく変化していきました。今回の展示では、明治以降戦前までに建てられた建造物の数々が掲載されている写真帖や絵葉書などの所蔵資料を展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『愛知県写真帖』(1910年刊) 『名古屋控訴院同地方裁判所並区裁判所建築写真』 『東海の名勝 蒲郡風景』 『名古屋十一屋』など |

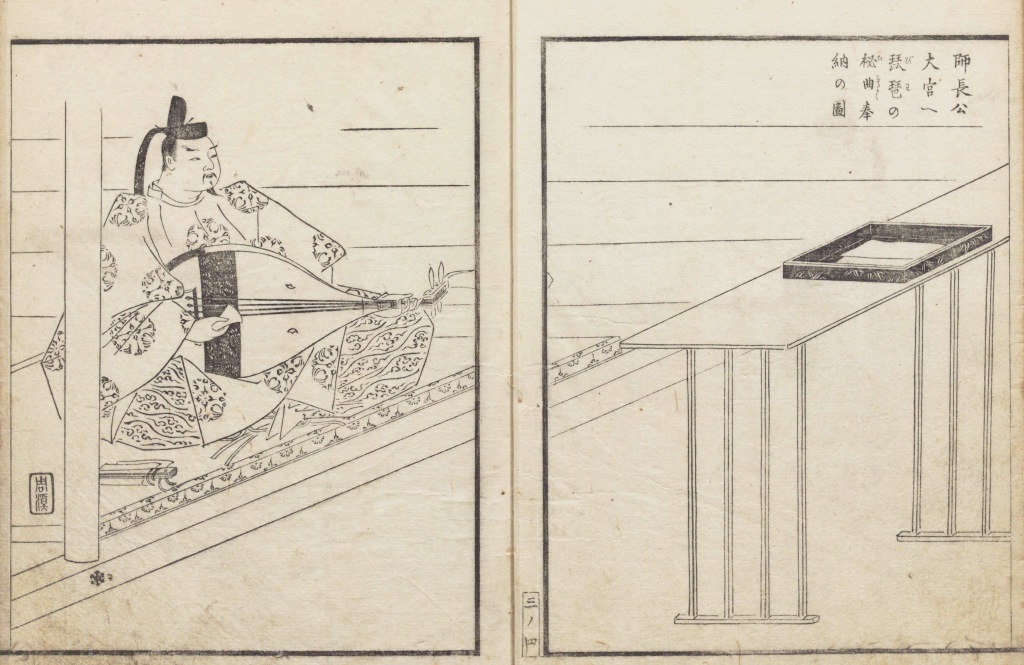

あいちの音楽

| 期間 | 平成29年10月13日(金曜日)から 平成30年2月7日(水曜日) 注意:終了しました |

『尾張名所図会 前編三』師長公大宮へ琵琶の秘曲奉納の図 |

|---|---|---|

| 内容 | この地は「芸どころ」といわれ、音楽もさかんに行われてきました。邦楽では古くから数々の名人を輩出し、西洋音楽では、演奏だけでなく国産ヴァイオリンの製作や、大正琴の発明など、あいちのものづくりの一端も担ってきました。今回は、愛知県の音楽や楽器の製作の歴史をふりかえる資料を展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『尾張名所図会 附録』巻4 『うつら衣 下(鶉衣 前編下)』 『豊竹呂昇 義太夫の花』 『ヴァイオリン製造者鈴木政吉翁自叙概略』 『コンサート』 1輯(名古屋市音楽協会・昭和23年)など |

昔の水産業をみる

| 期間 | 平成29年6月9日(金曜日)から 平成29年10月11日(水曜日) 注意:終了しました |

『尾張名所図会 前編四』熱田の浜 夕上り魚市 |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は伊勢湾・三河湾に面し、昔から漁業が盛んな土地です。現在でも、あさり・くろだい・養殖あゆの生産が全国1位です。(平成26年)江戸時代から戦前までの、愛知県の水産物や漁港、市場など、水産業の様子が記された資料を展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『尾張名所図会』前編巻之1 『尾張徇行記』2 『張州府志』巻27-30 『三河大浜町大観』など |

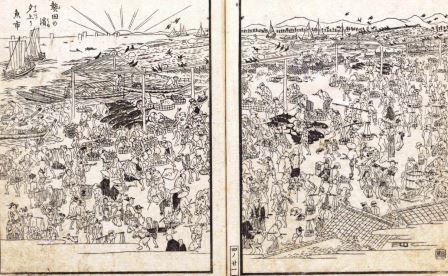

あいちの山車まつり

| 期間 | 平成29年2月10日(金曜日)から 平成29年6月7日(水曜日) 注意:終了しました |

『尾張名所図会附録』巻4 亀崎神明の祭礼 |

|---|---|---|

| 内容 | 平成28年12月、愛知県の津島天王祭・知立まつり・犬山祭・亀崎潮干祭・須成祭の5件を含む「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録決定されました。これにちなんで、昔の山車まつりの様子が記された資料や戦前の絵葉書などを展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『尾張名所図会』 『東海道名所図会』 『三河刪補松(みかわさんぽのまつ)』 |

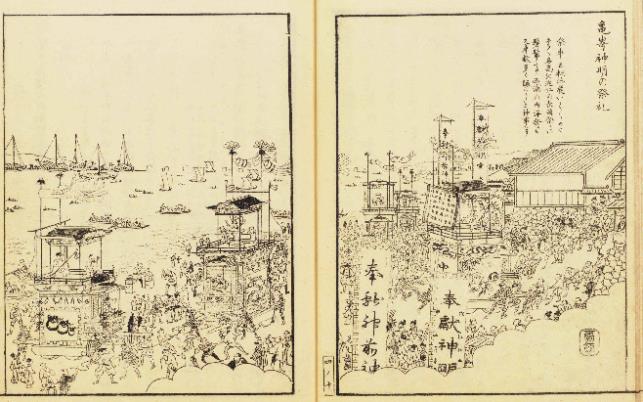

あいちの茶

| 期間 | 平成28年10月14日(金曜日)から 平成29年2月8日(水曜日) 注意:終了しました |

『煎茶早指南』 柳下亭嵐翠著 享和2年(1802年)刊 |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県は古くから茶の生産地で、茶道が盛んな土地柄でもあります。 愛知県内の江戸時代から昭和までの茶の生産や茶道など、あいちの お茶に関連する所蔵資料を展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『三河西尾町』吉田初三郎 『張州府志 第11』松平 秀雲,千村 伯済 『茶道便蒙抄 巻5』山田宗へん |

昔の地震をみる

| 期間 | 平成28年6月10日(金曜日)から 平成28年10月12日(水曜日) 注意:終了しました |

『濃尾地震写真』より 熱田町尾張紡績場器械所破壊ノ図 |

|---|---|---|

| 内容 | 日本は地震大国と言われ、大きな地震が度々発生しています。今回の展示では、愛知県内で大きな被害のあった昔の地震について、明応7(1498)年から昭和20(1945)年までに発生したものを対象に、 当館が所蔵する資料の中から、関連資料を展示します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『三河志 三十八巻』渡辺 政香著 [江戸後期] 『濃尾地震写真』1892年 『東南海大地震調査概報』中央気象台 1945年 |

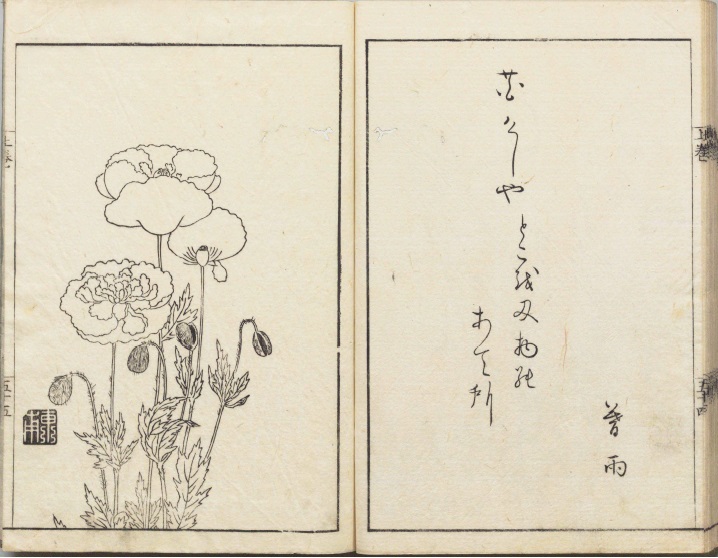

あいちの俳諧

| 期間 | 平成27年12月11日(金曜日)から 平成28年6月9日(水曜日) 注意:終了しました |

『姑射文庫 上巻』 明和5年(1768年)以降刊 |

|---|---|---|

| 内容 | 江戸時代、尾張を中心とした愛知県は俳諧が大変盛んな地でした。 松尾芭蕉は、名古屋を訪れて当地の俳人と交わったことをきっかけに、「蕉風」と呼ばれる独自の俳風を作り上げたといわれています。 また、俳文集『鶉衣』で有名な横井也有は、現在愛知県図書館が建つこの地で生まれました。 今回は、愛知県図書館が所蔵する中から、あいちの俳諧に関連する資料を展示します。 |

|

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『『鶉衣』横井也有/著 近世後期刊 『姑射文庫』暁台社中/編 明和5年(1768年)以降刊 『枇杷園句集』士朗/著 明治中期以降刊 『狂俳かかみくさ』和来亭/輯 近世末期刊 |

家康の祖 松平八代

| 期間 | 平成27年9月11日(金曜日)から 平成27年12月9日(水曜日) 注意:終了しました |

|

|---|---|---|

| 内容 | 徳川家康は、松平広忠の子として岡崎に誕生しました。 松平氏は、諸国を巡る時宗の僧だった初代親氏が、三河国加茂松平郷(現在の豊田市)の松平家へ入り婿となったことに始まったとされ、広忠までを松平八代と称します。 今回の展示は、江戸時代に編まれた松平氏の伝記を始め、関連する資料により、愛知に根付いた松平八代の変遷をたどります。 |

『三河信光明寺絵葉書』より「特別保護建造物 信光明寺観音堂」(発行年不明) |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『参陽松平御伝記』 近世期 写本 『松平啓運記』 近世期 写本 『岡崎領主古記』 近世初から中期 写本 |

|

| 関連展示 | 企画展示「没後400年 徳川家康」 |

三河の水景-失われた風景-

| 期間 | 平成27年2月13日(金曜日)から 平成27年9月9日(水曜日) 注意:終了しました |

『菊間藩管内絵図』(明治3年) |

|---|---|---|

| 内容 | 三河地域は西部の矢作川と東部を潤す豊川の恩恵により肥沃な土地が育まれてきました。明治以後は、明治用水と豊川用水が産業発展に寄与してきました。また、埋立てや干拓により三河湾衣浦湾の風景も変化しています。この展示では、愛知県図書館所蔵資料の中から、三河の水景にちなんだ資料を紹介します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『明治用水水利土功会区域図』 明治20(1887)年頃 『菊間藩管内絵図』 明治3(1870)年 『三河堤』 江戸中期頃 |

尾張の水景-失われた風景と水路-

| 期間 | 平成26年8月15日(金曜日)から 平成27年2月11日(水曜日) 注意:終了しました |

『海西郡立田輪中水利土功会区域図』 (明治20年頃) |

|---|---|---|

| 内容 | 明治期の尾張西部は、木曽三川分流工事により川の流路と周辺の景色を変化させました。廃川となった佐屋川は現在では想像もつかない大河川でした。水利土功会のもとで多くの用水が完成し、行政の枠を超えて地域が発展しました。また、埋立や干拓により海岸の風景も大きく変化をしています。 この展示では、愛知県図書館所蔵資料の中から、尾張の水景にちなんだ資料を紹介します。 |

|

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『木曽長良揖斐川三川改修計画図』 明治時代 『海西郡立田輪中水利土功会区域図』 明治20(1887)年頃 『中島郡村邑全図』 寛政期頃 |

近世三河の街道

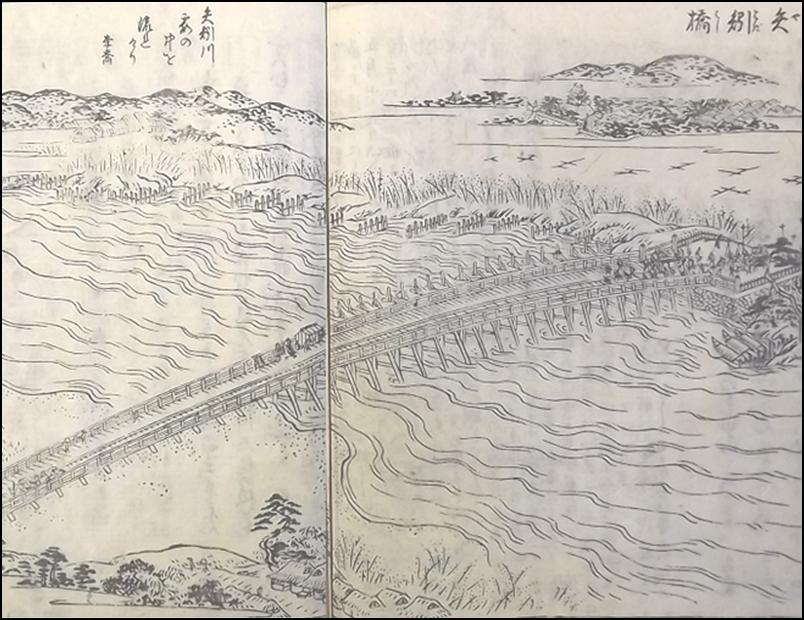

| 期間 | 平成26年1月10日(金曜日)から 8月13日(水曜日)注意:終了しました |  「矢矧橋」(部分)(『東海道名所図会』より) |

|---|---|---|

| 内容 | 江戸時代の三河地方には、五街道の一つである東海道のほか、その迂回路である本坂街道(姫街道)、荷物を運ぶための馬が活躍したことから中馬街道とも呼ばれた伊那街道などがありました。 この展示では、愛知県図書館所蔵資料の中から、近世の三河の街道に関するものをご紹介します。 |

|

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 展示資料 | 『東海道名所図会』 寛政9(1797)年 『三河堤』 天明末から寛政2(1790)年頃成立 『東海木曽両道中懐宝図鑑』 江戸時代 |

名古屋城と城下町

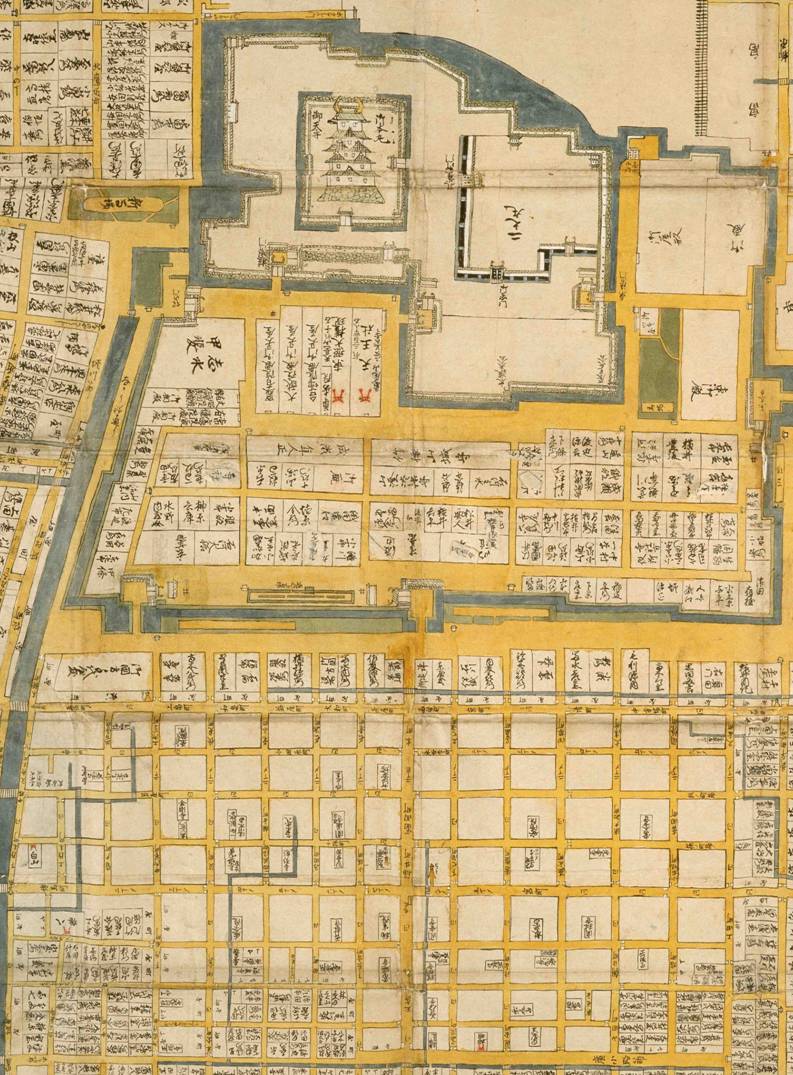

| 期間 | 平成25年9月13日(金曜日)から 平成26年1月8日(水曜日)注意:終了しました |  『宝暦十二午改名護屋路見大図』(部分) |

|---|---|---|

| 内容 | 名古屋城とその城下町は、徳川家康の命で行われた清須から名古屋への総移転「清須越し」によって生まれました。五層の天守閣がそびえる名古屋城は尾張の政治の中心となり、整然とした碁盤割を特徴とする城下町は商家が立ち並ぶ商いの場、祭りや見世物が行われる庶民の娯楽の場など多彩な表情を見せました。この展示では、愛知県図書館が所蔵する資料の中から、江戸時代の名古屋城や城下町に関連するものを紹介します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な 展示資料 |

『宝暦十二午改名護屋路見大図』(複製) 宝暦12(1762)年 『名古屋御城普請之事』 製作年不明 『名護屋家中所附図』 嘉永2(1849)年 |

| ●関連イベント | |

|---|---|

| 内容 | 映画上映会「名古屋城物語 尾張名古屋は城でもつ!」 |

| 日時 | 平成25年25年12月5日(木曜日)13:30から14:30 (開場 13:00) 注意:終了しました |

| 会場 | 1階AVホール 先着80名(申込不要・入場無料) |

| ちらし | 案内ちらし |

あいちの港

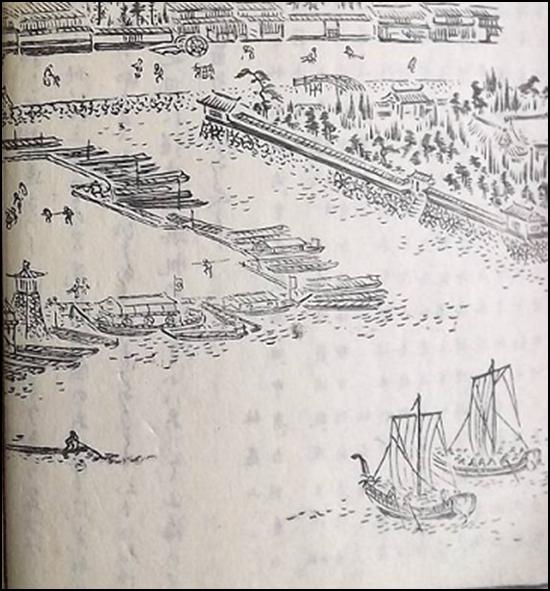

| 期間 | 平成25年3月15日(金曜日)から9月11日(水曜日)注意:終了しました |  『尾張名所図会』より 「七里の渡船着 寝覚里」(部分) |

|---|---|---|

| 内容 | 伊勢湾・三河湾に面した愛知県は古くから海上交通が盛んで、江戸時代には「七里の渡し」の発着点である熱田湊、知多半島の醸造業の海運を支えた半田湊などが栄えました。現在では、国際拠点港湾の名古屋港、重要港湾の衣浦港・三河港など全国屈指の規模を誇る港を複数有しており、国内外の物流の重要な拠点となっています。今回の展示では、当館所蔵の資料から港湾に関連したものを紹介します。 | |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な 展示資料 |

『尾張名所図会 前編』 天保15(1844)年 永東書店発行 『名古屋港写真帖』 昭和3(1928)年 愛知県名古屋港務所発行 『三河港要覧』 昭和41(1966)年 愛知県三河港務所発行 |

近世三河の地誌と絵図

| 期間 | 平成24年11月9日(金曜日)から平成25年2月27日(水曜日) 注意:終了しました |

『三河堤』 |

|---|---|---|

| 内容 | 「地誌」とは、特定の地域の歴史、自然、社会、風俗などについて記した書物のことです。三河地方では、江戸時代に知識人らによって様々な調査・研究がなされ、その成果はいくつかの「地誌」にまとめられました。 この展示では『三河堤』『三河国二葉松』など、江戸時代に書かれた三河地方の地誌をご紹介するとともに、明治2年に新政府が実施した「版籍奉還」後の各藩の支配の状況が分かる『諸藩管轄絵図』をご覧いただきます。 |

|

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『三河堤』 天明末から寛政2(1790)年頃成立 『三河国二葉松』 元文5(1740)年成立 『三河志』 天保7(1836)年成立 |

愛知県庁舎の歴史

| 期間 | 平成24年7月13日(金曜日)から 11月7日(水曜日) 注意:終了しました |

|

|---|---|---|

| 内容 | 現在の愛知県庁本庁舎は、昭和13(1938)年に竣工しました。鉄筋コンクリート造りの建物に瓦の屋根を載せる意匠は、帝冠様式と呼ばれ、名古屋市役所本庁舎、東京国立博物館本館など、昭和初期に多く見られる建築様式です。今回の展示では、帝冠様式の現本庁舎および、明治・大正時代に使用された旧庁舎を、写真、絵はがきなどにより紹介します。 |  『愛知県庁舎絵はがき』より「正面より観たる愛知県庁」 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『愛知県庁舎絵はがき』 昭和13(1938)年 愛知県発行 『愛知県庁舎新築落成記念』 昭和13(1938)年 愛知県発行 『愛知県写真帖』 大正2(1913)年 愛知県発行 |

あいちの路面電車から名古屋市電編

| 期間 | 平成24年3月9日(金曜日) から 7月11日(水曜日) 注意:終了しました | |

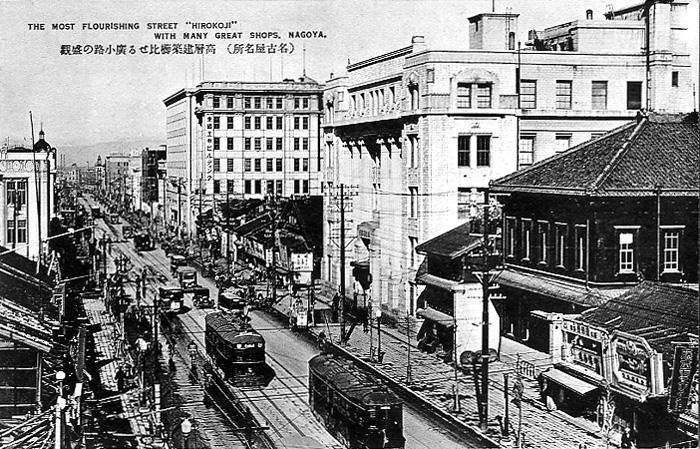

|---|---|---|

| 内容 | かつて名古屋市内に路面電車が走っていました。明治31(1898)年に開通し、最盛期には100Kmを超える営業距離を誇りましたが、地下鉄網の発達に伴い徐々に縮小され、昭和49(1974)年に全ての路線が廃止されました。この展示では、運転系統図や絵はがきなど、名古屋市電に関する資料をご紹介します。 |  『金鯱の都名古屋十六景』より「(名古屋名所)高層建築櫛比せる広小路の盛観」 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『電車運転系統図』 昭和2(1927)年 名古屋市電気局発行 『電車運転系統図』 昭和22(1947)年 名古屋市交通局発行 『名古屋市内電車案内』 昭和3(1928)年発行 |

愛知の国体

| 期間 | 平成24年1月13日(金曜日) から 2月22日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 平成24(2012)年1月28日から2月1日までの5日間、愛知県で初めての冬季国体(国民体育大会)となる「ゆめリンク愛知国体」が開催されます。愛知県で過去に行われた国体の公式記録などとともに「ゆめリンク愛知国体」の実施競技(フィギュア、アイスホッケー、ショートトラック)に関連した資料を展示します。 |  |

| 場所 | 3階(地域資料コーナー付近 | |

| 主な展示資料 | 『行幸啓記録 第五回国民体育大会』 昭和6年(1951)発行 『第49回国民体育大会報告書』 平成7年(1995)発行 『よくわかるフィギュアスケート』 平成23年(2011)発行 |

愛知県図書館の貴重和本

| 期間 | 平成23年12月9日(金曜日) から 平成24年2月22日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

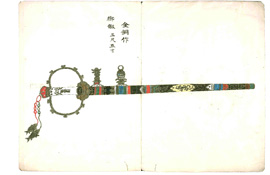

| 内容 | 愛知県図書館では「貴重和本デジタルライブラリー」を公開しました。今回公開したのは、当館が所蔵する貴重資料のうち、旧藩・旧県から引き継がれた近世期資料を中心に53タイトルをデジタル化したもので、インターネットからいつでもご覧いただくことができます。今回公開した「貴重和本デジタルライブラリー」の一部原本を展示します。 |  『神器宝典 神器図』 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『塵点録』 朝日重章/著 近世中期写 『尾張徇行記』 樋口好古/著 近世後期写 『名古屋府城志』 樋口好古/著 近世後期写 |

あいちの伝統芸能

から小原の歴史と歌舞伎伝承

| 期間 | 平成23年11月11日(金曜日) から 12月7日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 平成23年12月4日(日曜日)、愛知県芸術劇場大ホールにて「愛知県ふるさと芸能祭」が開催されます。県内各地に継承される様々な民俗芸能や伝統芸能を紹介する催しで、平成3年から毎年行われています。当コーナーでは、今年上演の小原歌舞伎にちなみ、小原の歴史や伝統芸能・伝統工芸に関する資料を展示します。 |  |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『小原村村勢要覧 村制施行90周年記念』平成8年(1996)発行 『挙母藩管轄絵図 三河国加茂郡之内』明治3年(1870)頃製作 『愛知県西加茂郡各村沿革調』明治18年(1885)発行 |

濃尾地震120年

から明治の濃尾を襲ったM8.0の直下型地震

| 期間 | 平成23年8月12日(金曜日) から 11月9日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 濃尾地震は、明治24(1891)年10月28日に発生した、近代日本にとって最初の大地震です。マグニチュード8.0は、直下型地震としては国内史上最大であり、愛知、岐阜両県を中心に、死者7,273人、建物の全壊14万余という甚大な被害をもたらしました。当時の記録、写真など、愛知県図書館所蔵の貴重な資料を展示するとともに、避難所マップなど、地震を知り地震に備えるための資料を手にとってご覧いただきます。 |  『濃尾地震写真』より「名古屋城罹災実景ノ図」 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー及び2階ロビー | |

| ちらし | 展示ちらし | |

| 主な展示資料 | 『濃尾震誌』 明治26年(1893)発行 『The great earthquake in Japan』 明治25年(1892)発行 『濃尾地震写真』 明治25年(1892)発行 |

|

| 展示資料 | 展示資料リスト |

あいちの路面電車 から鳥瞰図に描かれた名古屋、豊橋、岡崎、一宮の路面電車から

| 期間 | 平成23年6月10日(金曜日)から8月10日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 大正の広重と呼ばれた絵師、吉田初三郎の鳥瞰図には、県内各地を走った路面電車が描かれたものがあります。この展示では、路面電車が描かれた鳥瞰図を、関係資料とともにご紹介します。 |  『金鯱の都名古屋十六景』より「(名古屋名所)高層建築櫛比せる広小路の盛観」 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 鳥瞰図『観光の名古屋市とその附近』 昭和8年(1933)発行 鳥瞰図『豊橋市とその附近』 昭和5年(1930)発行 鳥瞰図『岡崎を中心とせる三鉄愛電両社沿線名所図絵』昭和3年(1928)発行 |

桶狭間の戦い450年

から愛知県図書館所蔵資料に見る合戦と古戦場から

| 期間 | 平成22年12月10日(金曜日)から平成23年6月8日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 永禄3(1560)年、織田信長が今川義元を敗死に追い込んだ桶狭間の戦いから、今年は450年の節目の年です。この歴史上きわめて有名な合戦に関する資料を、愛知県図書館の蔵書からご紹介します。 |  『桶狭間合戦古跡絵葉書』より「桶狭間古戦場入口」 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『新編桶狭間合戦記』 田宮篤輝著 明治期 『織田信長譜』 林羅山編 明暦4年(1658)刊 『桶狭間合戦古跡絵葉書』 |

あいちの伝統芸能

から知多半島に伝わる祭り文化から

| 期間 | 平成22年10月15日(金曜日)から 12月8日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 平成22年12月5日に、愛知芸術劇場大ホールにて「愛知県ふるさと芸能祭」が開催されます。愛知県各地に伝わる特色ある伝統芸能を紹介する催しで、平成3年から毎年行われています。 当コーナーでは関連企画として、今回出演する常滑市小鈴谷地区の獅子舞をはじめ、知多半島の祭り・民俗芸能に関する資料を展示します。 |  常滑市小鈴谷白山神社祭礼 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『知多の山車まつり』創夢社 1994 『尾張名所図会前編巻之6 知多郡』 菱屋久兵衛 1844 『神社に関する調査6 知多郡之部』 愛知県教育史編纂部 1931 |

百年前の博覧会

から第十回関西府県連合共進会から

| テーマ | 百年前の博覧会 から第十回関西府県連合共進会から |

|

|---|---|---|

| 期間 | 平成22年5月14日(金曜日)から10月13日(水曜日) 注意:終了しました | |

| 内容 | 明治43(1910)年に名古屋市鶴舞公園で開催された第十回関西府県連合共進会は、ほぼ全国の府県が加わる大規模な博覧会となり、約268万人もの観覧者を集めました。 名古屋開府300年を機にさらなる発展を目指す意気込みと熱気を伝える、当年発行の資料を中心に展示します。 |  第十回関西府県聯合共進会記念絵葉書 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『第十回関西府県聯合共進会記念写真帖』愛知県協賛会 1910 『第十回関西府県聯合共進会会場案内図』 愛知県協賛会 1910 『大共進会舞踊舘出演名妓一覧』春栄堂 1910 |

名古屋築城と清須越 から開府400年記念から

| 期間 | 平成21年12月11日(金曜日)から平成22年5月12日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 清須越は、家康の命により慶長15(1610)年に開始されました。 名古屋城の新築に伴い、城下の町、寺社、橋にいたるまでが、清須から名古屋に移り、整然とした都市計画のもとに、名古屋城下町が形成されました。開府400年を記念して、当時の一大事業を留めた記録や資料を 展示します。 |  尾張名所図会附録 巻一 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『加藤清正 名古屋築城石曳之図』円山応春/画 江戸後期 『名古屋府城志』 〔文政5(1822)年〕 『虫衾』〔寛政10(1798)年〕 |

あいちの伝統芸能

| 期間 | 平成21年9月11日(金曜日)から12月9日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 平成21年12月6日に、愛知県芸術劇場大ホールで「愛知県ふるさと芸能祭」が開催されます。愛知県各地で受け継がれてきた芝居や舞踊といった伝統芸能を舞台で間近に堪能することができます。 今回は、ふるさと芸能祭関連展示として、当館が所蔵する資料から各地に伝わる無形民俗文化財を中心にご紹介します。 |  参候祭 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『奥三河の祭事記』 新葉社 1995 『愛知の馬の塔と棒の手沿革誌』 愛知県棒の手保存連合会 1993 『藤岡20世紀のあゆみ』 豊田市 2008 |

堀川の四百年

| 期間 | 平成21年3月13日(金曜日)から9月9日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 名古屋城築城と期を同じくして開削された堀川は、近世・近代の名古屋経済を支え、また 人々の憩いの場としても親しまれてきました。陸上交通の発達とともにその役割を終え、ヘドロのたまったドブ川と化した戦後期を経て、 近年堀川を見直す気運が地元の方々を中心に高まり、水質浄化や付近の環境整備の取り組みがなされています。そんな堀川の歩みを、残された絵や写真で 振り返ってみます。 |  『尾張名陽図会』巻之一 「堀川五條橋」より |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『尾張名所図会』1844年 『尾張名陽図会』(復刻)1940年 『尾張堀川御船御行列之図』(復刻)1996年 |

近世祭りの風景

その2.尾張と三河の祭り

| 期間 | 平成21年1月9日(金曜日)から平成21年2月25日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 江戸時代後期に各地で刊行された「名所図会」には名所旧跡だけでなく、祭りや年中行事など、当時の人々の様子や風俗が生き生きと描かれています。今回の展示では寺社への奉納絵図の復刻なども含め、近世の祭りの情景を描いた絵を集めてご紹介しています。 |  「津島試楽」 『尾張名所図会』所収 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『尾張名所図会』1844年 『東海道名所図会』1797年 『参河国名所図絵』1933年 |

近世祭りの風景

その1.熱田神宮と名古屋城下の祭り

| 期間 | 平成20年11月14日(金曜日)から平成21年1月7日(水曜日) 注意:終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 江戸時代後期には、名所旧跡を挿絵入りで紹介した「名所図会」が各地で刊行されました。『尾張名所図会』で絵を担当した小田切春江、森玉僊をはじめ、高力猿猴庵、内藤東甫ら尾張藩士による著作の数々は、当時の様子を生き生きと今に伝えてくれます。気軽にご覧いただける復刻資料も含め、今回の展示では近世の祭りの情景を描いた絵を集めてご紹介しています。 |  「若宮祇園祭禮」 『名古屋名所団扇絵集』所収 |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 「南新宮祭大山車樂」「東照宮御祭禮全図 其五」 『尾張名所図会』(1844年)所収 「熱田鎮皇門楼上神幸の祭式」 『東海道名所図会』(1797年)所収 「若宮祇園祭禮」ほか 『名古屋名所団扇絵集』(1977年)所収 |

名鉄瀬戸線と愛知県図書館

| 期間 | 平成20年3月14日(金曜日)から11月12日(水曜日)終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 愛知県図書館の南、名古屋城の外堀の中を、かつては名古屋鉄道瀬戸線が走っており、すぐ近くには堀川駅がありました。この「外堀線」は、 1911(明治44)年に開通したもので、その独特のムードから「お堀電車」として親しまれていましたが、瀬戸線の栄乗入れにともない、1976( 昭和51)年廃止されました。 今回は、当館の所蔵資料の中から、瀬戸線関連資料や、当時の写真を収録した資料、新旧の地図などを展示し、瀬戸線と愛知県図書館周辺のうつりかわりをたどります。 |

堀川駅(大正年間) |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『中央鉄道線路名古屋瀬戸間予定線実測図』 明治期(注意:5月6日(火曜日)まで展示) 『瀬戸電鉄沿線案内』 1924年 |

|

| 参考 | 「愛知県図書館 敷地の今昔」名鉄瀬戸線堀川駅跡 |

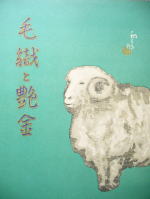

吉田初三郎の鳥瞰図

| 期間 | 平成19年11月9日(金曜日)から平成20年2月27日(木曜日)終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 大正の広重と呼ばれた絵師、吉田初三郎(よしだはつさぶろう、1884-1955)の描いた鳥瞰図は、大胆な構図、豊かな色彩が魅力で、当時の県内各地の姿を伝える貴重な資料でもあります。平成15年の郷土資料展『愛知のパノラマ観光地図』に続き、その後新たに収蔵した資料を中心に、初三郎の作品を紹介します。 |  |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 主な展示資料 | 『毛織と艶金』 1953年,1954年 『躍進ブドーセル』 1935年 『産業と観光の一宮市とその附近』 1934年 『繊維都市一宮市とその近郊』 1954年頃 『岡崎を中心とせる三鉄愛電両社沿線名所図絵』 1928年 『豊橋市とその附近』 1930年 『月の名所亀崎望洲楼』 1937年 『名古屋名所道徳観音山及び泉楽園温泉全景』 1932年 『陶都の常滑』 1939年頃 『常滑絵はかき』 戦前 『蒲郡常磐館全景』 1929年頃 『関東震災全地域鳥瞰図絵』 1924年 |

|

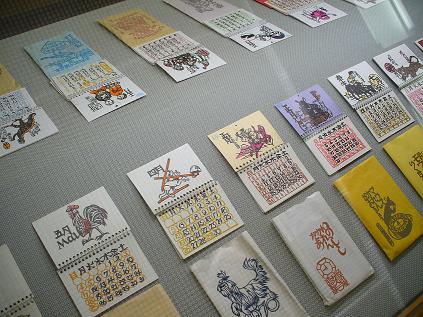

『名古屋豆本』の世界

| 期間 | 平成19年3月16日(金曜日)から 11月7日(水曜日)終了しました | |

|---|---|---|

| 内容 | 『名古屋豆本』は、モダニズムの詩人、画家として知られ、名古屋タイムズ社の社長の職にあった亀山巌(かめやまいわお、1907-1989)により、1967年から刊行が始められたものです。22年間に全116集が刊行されましたが、その一部を展示して紹介します。亀山の装丁・装画による豆本、カレンダーの魅力的な世界をお楽しみください。 |  |

| 場所 | 3階地域資料展示コーナー | |

| 参考文献 | 『象』第4号 「亀山巌追悼」 1989年 『象』第18号 「亀山巌の小宇宙」 1994年 『亀山巌』 小沢信男著 エディトリアルデザイン研究所 1997年 |

「東松照明とその時代」

| 期間 | 平成18年6月21日(火曜日)から7月16日(日曜日)終了しました |

|---|---|

| 内容 | 「東松照明とその時代」と題して、当館所蔵の東松照明関連資料を始め、戦後から昭和30年代の愛知の様子をうつしだした本の展示をおこないます。 この企画は愛知県美術館にて開催中の「愛知曼陀羅-東松照明の原風景」に合わせたタイアップ企画です。 |

| 場所 | 3階郷土資料展示コーナー |

| 資料 リスト |

展示資料のリストです |